援疆进行时 | 思想为炬照边疆 文化为壤育星河——布尔津县高级中学援疆教师刘华的文化播种之旅

阿勒泰新闻网-阿勒泰地区融媒体中心(实习记者 包洪宇 通讯员 柳沣洋)2024年8月,长白山麓的风还带着松涛余韵,教育部“万人援疆”计划践行者、吉林省通化市第一中学教师刘华背起行囊,踏上前往4000公里外新疆阿勒泰地区布尔津县的征程。二十年教学积淀是她最坚实的行囊,其中两份“教育密码”尤为珍贵:一份是通化一中高三(5)班的高考成绩单——学生宋佳凝以699分的成绩考入清华大学,31名学子进入“双一流”高校;另一份是凝结其教育初心的手稿,扉页上“教育的终极使命,是让思想的种子在文化沃土中生长为独立思考的森林”这句话,揭示了这场教育远征的深意——它不仅是地理的跨越,更是“独立思考与文化交融”理念从实践成果到边疆拓荒的全新启程。

“思想的种子,远比知识的灌输更重要。”这一理念在通化任教时已结出硕果。宋佳凝在作文《青春在自我碰撞中前行》中写下“在刷题的苦海与成长的旷野间,我终于读懂:青春不是单行道,碰撞才是导航仪”,这正是刘华思想培育的生动体现——将应试压力与成长觉醒并置的深刻感悟,印证了她“青春成长非线性前进,而在碰撞中明晰方向”的教育主张。

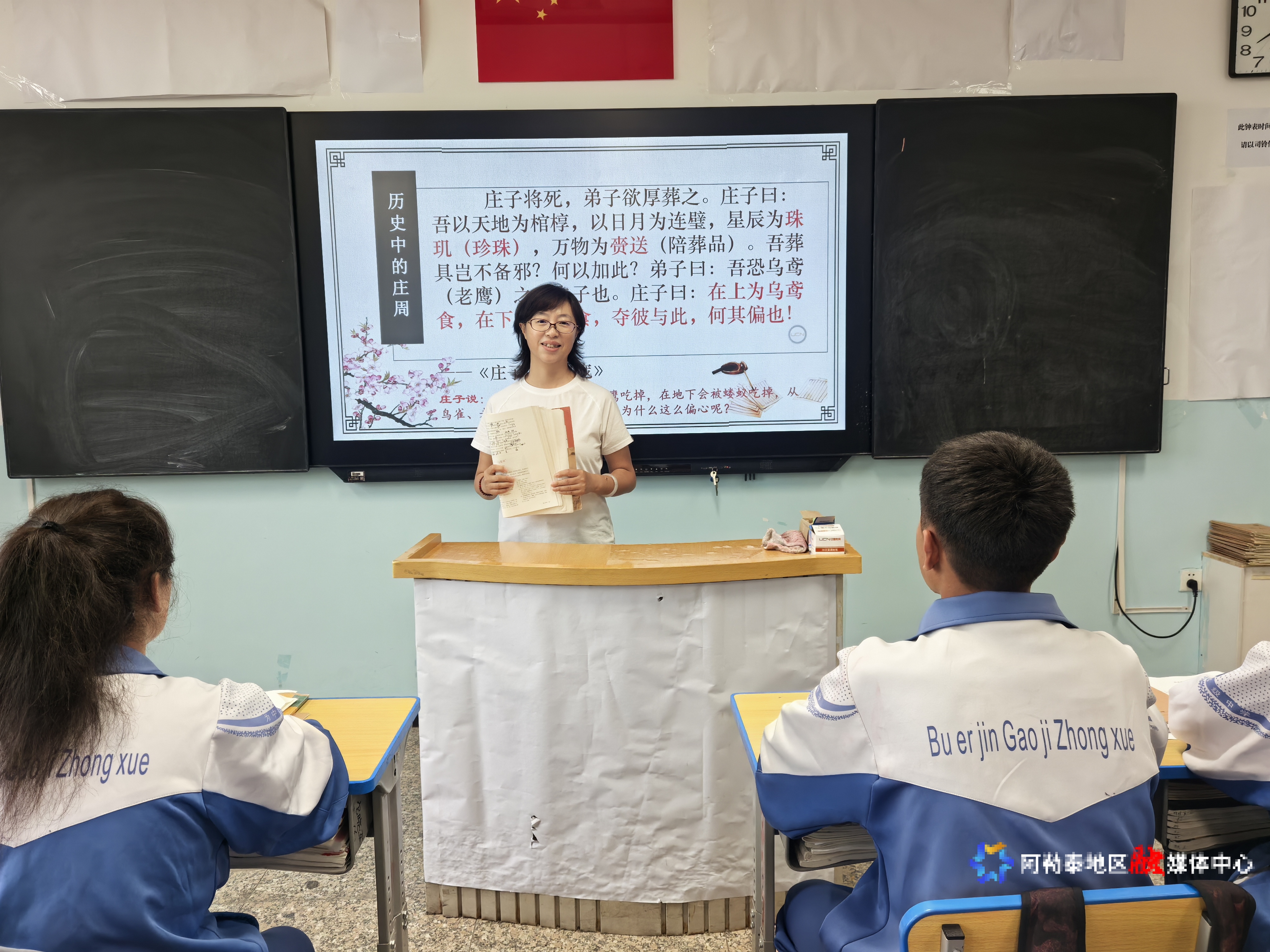

这份经验,在布尔津县高级中学的课堂上焕发新生。援疆一年,她所带的文科普通班迎来蜕变:学生何欣怡语文成绩从不足80分跃升至114分,名列年级第一;班级及格率也大幅提升。成绩背后,是“教育无地域,深耕即收获”的信念,更是思维培育与文化交融双重实践的有力证明。

刘华的课堂,始终围绕“小碰撞”到“大共生”的思想进阶展开。《红楼梦》研读课上,她引导学生对比“林黛玉的敏感多思”与“哈萨克族姑娘的直爽热情”,在性格差异中探寻人性共通的光辉;讲解“丝绸之路”时,让学生绘制“文明碰撞地图”,从冬不拉与琵琶的音色共鸣、毡房与楼阁的建筑融合中,读懂“文明对话的开始”。

这种文化交融的探索,在“红纽扣文化节”上达到高潮。学生们自编自导的“双语”话剧《碰撞与共生》,把《诗经·采薇》的“昔我往矣”与哈萨克族民歌《玛依拉》的“歌声飞过草原”置于同一舞台。剧中女主角“既想穿汉服跳古典舞,又想穿民族服饰弹冬不拉”的内心挣扎,最终化为“穿两种服饰都能跳出最美旋转”的和解结局。当舞台灯光亮起,身着混搭服饰的演员齐声朗诵“各美其美,美美与共”,援疆教育的种子,已在文化沃土中绽放出火红的花朵。

“文化交融的前提,是对自身文化的深度认知。”刘华说,“我希望在这样的文化重构中,让学生们领悟到差异不是隔阂,而是让世界更丰富的色彩。”

2025年3月,通化市第一中学“万里行动”送教助研团队来到布尔津县,联合开展教研课《桂枝香·金陵怀古》,以“借鉴先进经验—边疆实际—文化共生”的创新范式,实现了古典诗词教学的在地化突破。

课后座谈会上,两地教师围绕“古典诗词的‘普世价值’与在地化”展开深度对话。“教研创新不是发明完美方法,而是点燃‘教育扎根大地’的自觉——既要看见历史星空,也要脚踩草原泥土。”刘华说道。

援疆之路,更是双向滋养的旅程。刘华始终坚守“本土文化为根”,把经典与乡土深度结合,让抽象理论落地为生活场景,把《平凡的世界》中的孙少平与牧区青年对照,让奋斗精神跨越地域引发共鸣。这样的创新,不仅让班级平均分半年内提升12.5分,更让语文课堂变成了鲜活的“民族文化对话场”。

如今,刘华的办公桌上并置着两份特殊的“成绩单”:左边是通化一中高三(5)班的高考录取榜,宋佳凝的名字在清华大学一栏格外醒目;右边是布尔津学生的《草原双语诗集》,何欣怡的《冬不拉与钢笔》稳稳占据扉页。

“在通化市,我教会学生用文字记录土地;在布尔津县,土地教会我用文字滋养心灵。”这位援疆教师的初心,正在思想与文化的交融中,书写成跨越山海的教育诗篇。