揭秘!珍贵展品如何“搬”进70周年主题成就展

天山网-新疆日报记者 于江艳

1.05吨的哈密富油煤,10余人推了3天方得入厅;一张壹圆人民币上的“跃进”拖拉机,辗转联系上百人、耗时两三月才寻得真容。

10月1日,新疆维吾尔自治区成立70周年主题成就展向社会公众开放。当参观者驻足于展厅内的一件件实物前,或许难知每一件展品背后,都藏着一段跨越时光的“寻珍故事”,承载着新疆70年砥砺前行的厚重记忆。

“从泛黄文献里抠线索,顺着线索找时光印记。”自治区发展改革委政研室干部邓一的话,道出了展品征集的幕后过程。

此次展览的实物,皆由团队从四面八方“打捞”而来:或发动相关厅局从企业征集,或从相关博物馆库房调取,或恳请当事人及家属捐赠,或辗转渠道寻访购买。每一条路径,都浸透着奔走的汗水。

最让团队记忆深刻的,莫过于那台印在1962年第三套人民币壹圆纸币上的“跃进”牌拖拉机。1958年,新疆十月拖拉机厂造出这台机器,不仅以“跃进”为名镌刻时代印记,更实现了新疆农机制造“零”的突破,新中国第一代女拖拉机手、新疆生产建设兵团进疆女兵金茂芳驾驶它的身影,成为一代人的集体记忆。

展厅展出的“跃进”牌拖拉机。天山网-新疆日报记者于江艳 摄

今年3月,征集任务启动后,团队先找相关企业,10余人寻访无果;再深入乡村,好不容易找到一台,却因数十年未保养而破败不堪。最后,团队将目光投向全国收藏家,网上查到4位藏家收藏有“跃进”牌拖拉机,正当团队成员欣喜时,没想到电话打过去却屡屡被当作骗子挂断。直到托中间人牵线,才购买到一台原版实物,让这台铮亮的红色拖拉机,在展厅里重新焕发光彩,成为参观者驻足拍照的“明星展品”。

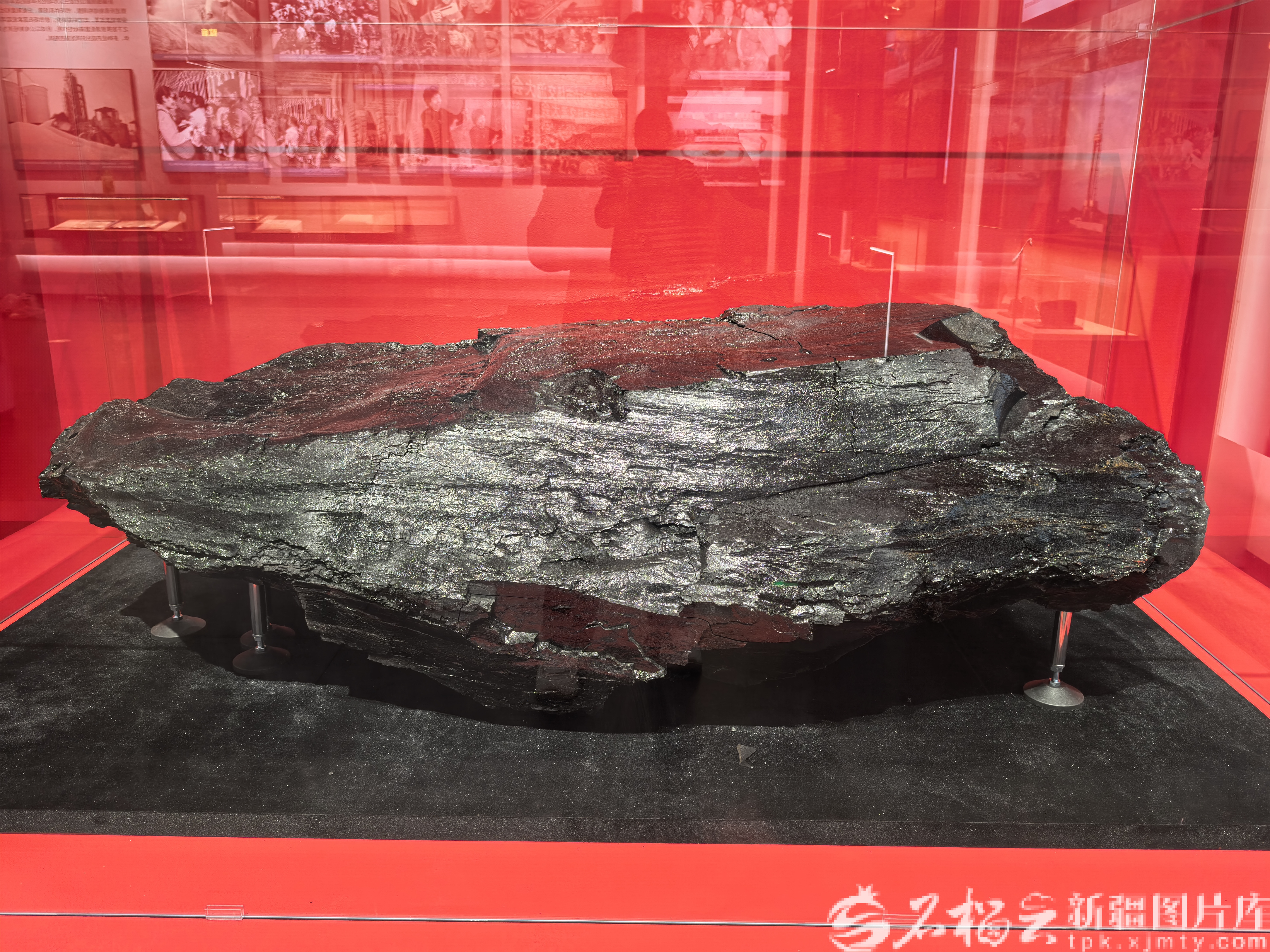

展厅一隅,那块重1.05吨的哈密富油煤,静静地诉说着另一段“搬运故事”。这种含油率近20%的富油煤,是世界罕见的煤制油理想原料,为了让参观者直观感受新疆的资源禀赋,团队决定将一块原煤搬进展厅。

展厅展出的哈密富油煤。天山网-新疆日报记者于江艳 摄

富油煤从哈密开采出来时重1.3吨,经长途运输颠簸,抵达乌鲁木齐时已散落部分煤渣。让人棘手的是,当时展厅地面已装修完毕,车辆无法入内。工作人员最终想出“软着陆+硬推进”的办法:用吊车将煤块轻放在棉被上,十余人围着煤块,每推进一步就垫一块板子,一点点挪动,整整挪了3天,才让这块带着戈壁气息的“黑宝石”安卧展厅。

不远处,600公斤重的钢水包与红双“喜”字,沉淀着新疆工业起步的热血岁月。这两件从阜康工业展馆调取的展品,背后藏着1959年的火热奋斗记忆:当年4月,新疆天龙钢铁厂产出第一炉铁水,钢铁工人们为献礼新中国成立10周年与“五一”劳动节,特意浇铸了红双“喜”字;旁边的钢水包,曾一次次承接滚烫的液态钢水,为新疆工业的起步夯实根基。“别看它现在静静立着,当初可是大家合力抬进来的。”邓一的话语里,藏着对前辈奋斗的敬意。

展厅展出的钢水包和红双“喜”字。天山网-新疆日报记者于江艳 摄

每一件实物都是时光的容器,装着过往的荣光,也映照着前行的方向。

据统计,此次成就展共展出1600余幅图片、1400余件实物模型、150多个多媒体视频和场景还原,当参观者的目光掠过这些展品,看到的不仅是新疆70年的发展变迁,更是一代代新疆人用双手书写的奋斗史诗。